-

ルビ振りの是非

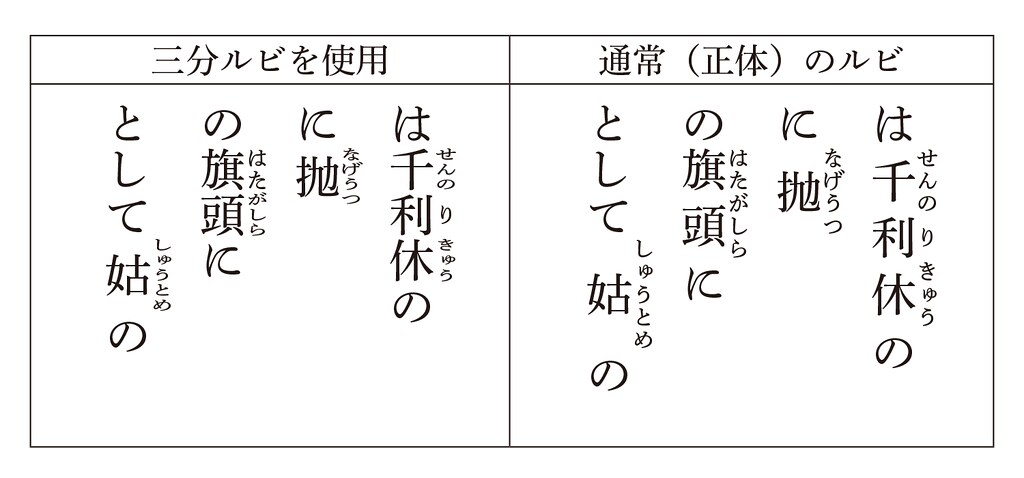

俳句における「ルビ」の問題は難しいですね。ネットで検索してもその是非を熱く論じているぺージが少なくありません。文字数に制限のある俳句においては慣例として俳句独特の読み方(読ませ方)があります。

続きを読む

-

恩師からの手紙

立枯は磔像に似て夏の山 紫峡

机辺の整理をしながら2016年2月1日付でいただいた紫峡先生からの手紙を読み返しています。その二ヶ月後の4月9日に召天されましたから私にとってはまさに遺言のようなお手紙です。手紙は先生の第六句集『召命』とともに送って下さったもので

「伝統作家を育てるという使命も今年が最後になります。」

と記されていました。主宰を智壽子夫人に禅譲されるお覚悟だったと思いますが、私には「みのるさん、頼みますよ」というお言葉のようにも読み取れました。

続きを読む -

見えないものが見える俳句眼

家内の実家(広島)から徒歩五分のところに大先輩の波出石品女さんがいらっしゃるので帰省して時間があるときは必ず存問しています。おしゃべりの中でいろいろな青畝先生の逸話が聞けるからです。過日もこんなお話を聞いてきました。

続きを読む -

良い俳句を授かるための心構え

俳句は作るものではなく授かるもの

これは青畝先生や紫峡先生から繰り返し教えていただいた確固たる作句理念です。語彙力がないから…表現力やテクニックが難しいから…といって学びを諦めてしまう方もおられますが、

ちょっと待って!

と言いたいです。確かにそのような要素も必要ですが良い俳句を授かるためにはそれらよりも大切な心構えがあるからです。

続きを読む -

俳人与謝蕪村

菜の花や月は東に日は西に 蕪村

青空文庫で正岡子規著「俳人蕪村」を読みました。少し読みづらいですがとても興味深い内容です。この中で子規は、俳人蕪村を礼賛し「俳諧を論ずるうえで芭蕉が別格的存在であることは認めるが、やや過分ではないだろうか。俳人蕪村は、決して芭蕉に劣るものではなく、むしろ匹敵する。」と言っています。冒頭に書かれている「緒言」を抜粋してみましょう。

続きを読む