-

不調から抜け出す秘訣

不調が続くときというのは、たぶん感性がずれてしまっているのではないかと思います。 私もむかし毎週のように紫峡先生の添削指導を受けていたときに極端な不調に陥ったことがありました。

送っても送っても丸印がなく「不調!」とのみ朱書きされて返ってくる添削稿を見てはため息をついたものでした。 原因がわからないまま少し作句を休んでいたら先生から手紙が届いて次のような忠告が書かれていました。

Read more… -

俳句を作る姿勢

特別研修生として小路紫峡先生の特訓を受けていたころ高濱虚子先生のお話をよくお聞きした。なかでも虚子先生が次女の星野立子氏の主宰誌『玉藻』に掲載された記事のなかの一篇「心は生々躍動しておれ」に、とても感銘を受けたことをひいらぎ誌の巻頭言でも紹介しておられた。

Read more… -

先人の言葉を真似る

俳句の巧拙は語彙力次第…とよく言われます。言葉は知識として覚えているだけでは駄目で、必要な場面でごく自然に使えなくてはいけません。どうしたら生きた言葉づかいができるようになるのでしょうか。

Read more… -

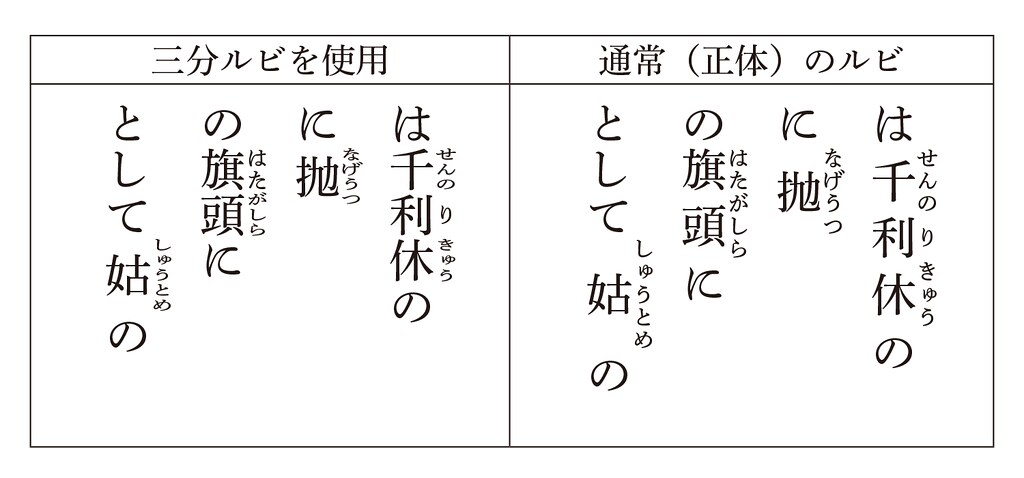

ルビ振りの是非

俳句における「ルビ」の問題は難しいですね。ネットで検索してもその是非を熱く論じているぺージが少なくありません。文字数に制限のある俳句においては慣例として俳句独特の読み方(読ませ方)があります。

Read more… -

やさしい季語講座

季語は言葉として記憶するだけではなくその季語が備えている本質を知る(体験する)ことが大切です。正しい季語の知識を学ぶためにその基本的な約束事を知ることもまた上達への近道であると言えます。

Read more…

みのるのブログ

みのるのブログ

やさしい俳句レッスン / ゴスペル俳句